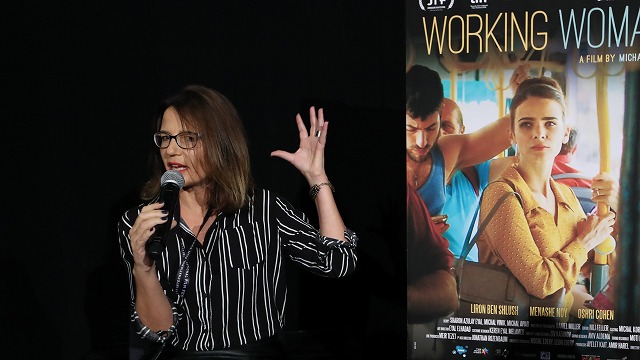

11/1(木)、ワールド・フォーカス イスラエル映画の現在 2018『ワーキング・ウーマン』上映後、脚本のシャロン・エヤールさんをお迎えし、Q&A が行われました。

⇒作品詳細

シャロン・エヤールさん:今回は日本で、映画を観ていただく機会があるということで、とても興奮しています。皆さんが映画をご覧になって、残ってくださることが嬉しいです。ありがとうございます。

石坂PD(司会):お聞きしたところ、今回は共同脚本ということで、何人かでお書きになったようですが、脚本から映画化までの経緯を教えてください。

シャロン・エヤールさん:監督はミハル・アヴィアドさんですが、彼女はフェミニストでもあり、活動家でもあるんです。彼女がセクシャルハラスメントの作品を撮りたいということで、私にアプローチしてきました。2人で数年かけて書き上げました。3年たったところで、もう1人ミハル・ビニックが参加して、最終的な形になったわけです。なので、脚本だけで4年かかりました。

石坂PD:セクハラ+パワハラというところですね。

シャロン・エヤールさん:そうですね。ほとんどの場合において、職場での問題である、パワハラ、セクハラというのは、2つセットになっていると思います。というのも、男性の上司は、お金をちらつかせることができます。例えば、昇給であったり、ボーナスであったり。そして、彼はその見返りを期待しているわけです。お金にものを言わせて、両方のハラスメントをしているのではないでしょうか。

※※※以下、ラストを含めた内容についての言及があります。お読みの際はご注意ください。※※※

Q:パリの事件直後、上司の精液がついたスカートは、重要な事件の証拠として警察に提出できると思うんですが、それをパリのホテルに捨てるという脚本にしたのはどうしてでしょうか。

シャロン・エヤールさん:おっしゃる通りです。私は、脚本家でもありながら、弁護士でもあります。ですからおっしゃることは私の頭でもよぎりました。でも、主人公のオルナ、彼女は弁護士ではないですよね。ましてや事件が起こった直後、理性的に考えるということは全くできなかったわけです。彼女の心をしめていたのは嫌悪感だけです。感情に従ってああいった行動をとったわけです。とにかく目のつかないところにどけたかったんです。お金だとか、証拠だとか、そういうことよりも、既にあの時彼女はトラウマに苛まれていました。理性的に振り返るには、彼女には時間が必要だったんです。

Q:すごくショッキングな作品でした。オルナが誰にも理解されずに、最後推薦状だけボスに書いてもらって、笑顔でちょっと軽快な音楽が流れるというところにものすごいもやもやしました。弁護士さんだったり、フェミニストの監督さんだったりは、オルナを労働組合、女性団体だとか弁護士につなげて、救いを描くということもできたはずなのに、あえてそうはせずに、一人で完結させているというのはどうしてなのかなというところを教えて下さい。

シャロン・エヤールさん:この映画は「ビタースウィート」と言えると思います。ビターな部分というのは、上司のベニーは多分、彼はしたことを繰り返すでしょう。そして、オルナ、彼女は母親にも夫にも理解してもらえなかった。ここの部分では彼女の負けと言わざるを得ません。ただ、彼女は推薦状には何とか署名を貰えた、ということは、彼女は仕事を見つけることが出来る、次の職場で働ける。この彼女のおかれた状況においては、まず、夫のレストラン業、成功していないですよね。結局今、生計を支えているのは彼女です。子供のために食事を提供できる、これによって食いぶちがある、ということによって彼女は最後微笑んでいるわけです。もちろんこの後、彼女が何か本来手にするべき保障というかそういったもの、それをまた求める機会は来るかもしれませんが、現在の彼女の置かれた経済状況っていうのを考えてみてください。裁判をするにはお金がかかりますね。上司のベニーは多分、国で最高の弁護士を雇うことが出来る。ましてや探偵を使ってこういったところで彼女には落ち度がある、そういった証拠を揃えられると思います。もしこれが裁判になったならば、判決が出るまで4、5年かかります。その間どうやって彼女は生計を立てていくのでしょうか。ですから、大きな戦争というものに彼女は挑みませんでした。ただ、彼女は小さい勝利、推薦状というものを手にした、勝利を手にした。これによって子供に食べ物をもって、職を、何とか食い扶持を見つけられるという、そういう勝利なわけです。もちろんおっしゃる通りこれは理想ではありません。女性たちに声をあげてもらって裁判に持ち込んで、彼が実刑を食らうまたは、何らかの罰を与えるということは理想ですよね。つまり私たちはまだ、道のりは長いということと同時に、私たちはこの映画では極めて現実を描くということを重視したんです。

Q:この映画のラストがやっぱりとても上品だなって思ってしまったのは、奥さんのところにドアを叩いて入っていったときに、奥さんにばらして補償金をとるとか、そういったラストもあったのではないかなと思うんですが、ラストで色々と監督と色んな選択肢を話し合われたんでしょうか。そしてこのラストにしたのはどういう訳かというのをお聞かせいただきたいです。

シャロン・エヤールさん:彼女は歩合の話をしていましたよね。彼女のノルマというか、達成した、そういったものは後で請求するかもしれません。ただこの瞬間、オルナが考えていたのは子供のこと、明日、そして、来週食べるものはあるか、支払いが出来るかということですね。後々彼女は本当に裁判を起こすとか、ベニーに対して何か行動をとるかもしれません。ただこの瞬間、彼女にとって選択肢はありませんでした。というのもベニー、彼は権力がありますよね、彼を傷つけるようなことをしたら、彼女はもっと傷ついたかもしれない。つまり彼は、彼女は厄介者だよ、トラブルメーカーだよ、みたいなことを吹聴するかもしれない。そうすると、彼女は次の職に就けないわけです。つまりここは静かに、おっしゃったように上品にしておくのが無難だ。頭の中で多分それしか彼女の中にはなかったと思います。彼女がその後何か行動をとってほしい、私もそう願っています。ただ、それも次の仕事を得た上での機会だと思うんですね。ここで確かにベニーの家族に何かするということは出来たかもしれないけど、それは賢明ではないと同時に、ベニーによって彼女は新しいスキルも得たし、自信も得て次の職に繋がるわけですよね。そういった部分で彼女は感謝の気持ちがないこともないわけです。

石坂PD:男の立場といいますか、この映画を見て、自分も問われていると感じました。1つは上司のベニーを見ながら、僕は違うなと自分の中では思っていて、でもそれは本当なのかもわかりません。2つ目は、夫はなんで話してくれなかったと言って、奥さんを助けようとしてはいるけど、本当に助けになっているのかな、と自分に跳ね返ってきて、複雑な気分でした。今の女性3人の質問は、もっとヒロイン側としてよりより方法あったんじゃないかという、彼女側に立って解釈をしてくださっていて、それぞれ違って面白いなと思いました。男性の方どなたかいらっしゃいませんか。

Q:この映画を見て、感じたのは男性目線だからかもしれないのですが、セクハラパワハラというよりも、男性の嫉妬とか男性があまりにもだらしがない人ばかりが出てきてしまっているのが気になりました。もう少しかっこいい人、正義の味方的な女性のことをかばってくれるような人がいてくれると、男性の目線としては救われる部分があったのですが。男性目線からすると重い気持ちで終わってしまったのですが、その辺りでは何か意図がおありでしたのでしょうか。

シャロン・エヤールさん:まずは質問をしてくださった、まさにその問いを世の中の男性に投げかけたかったという部分があります。本当に自分は孤立している、という風に感じてしまいます。実はそれが、映画を準備するのが目標の1つだったので、目標の1つを達成することができて嬉しいです。女性が自分自身でもどう思っているのか、把握できる上でリサーチを行っていて、わかったことです。例えばなぜ、押しのけなかったのか、なぜその場で固まって叫ぶこともできなかったのか、ただ非常にトラウマを抱えることであって、本当に自分では何もできない、そしてその後も罪の意識、恥でそういった気持ちになって何もできなくなってしまう。例えば母親に話をしても、上司と関係があると思われてしまう。夫に関しても、信じてもらえなかった。何か妻の方からもその気があって、仕掛けているんじゃないかという見られ方をされる。そういう部分が聞き取った中から浮かび上がってきました。自分で何年も時間をかけて、自分を攻めることを辞めるかもしれない。ただ私としては、そういう状況の中でもこういう気持ちを女性が言えて、わかってもらえたらいいなと思っています。現実的な部分ではそうなんですね。

石坂PD:映画って色々なタイプがありますが、こういった観た後に考えさせられる興味深いディスカッション映画をご提供いただきまして、感謝申し上げます。最後に一言お願いします。

シャロン・エヤールさん:ご覧いただきましてありがとうございました。そして皆さん何か心に響くことがあれば、嬉しく思います。女性の置かれた状況が改善することを願っております。