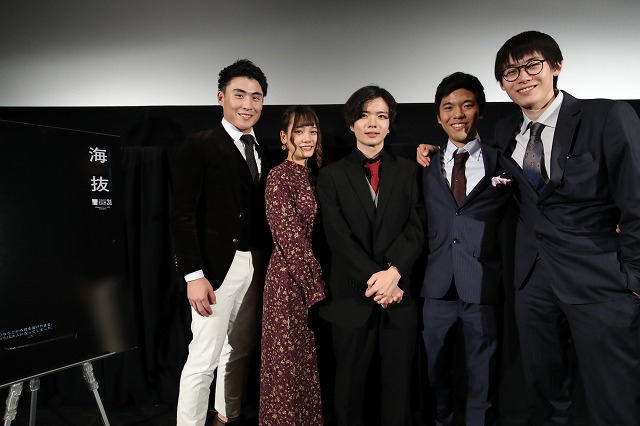

10/29(月)、日本映画スプラッシュ『海抜』上映後、高橋賢成監督、名取佳輝さん(製作)、阿部倫士さん(俳優)、佐藤有紗さん(女優)、奥田誠也さん(俳優)をお迎えし、Q&A が行われました。

⇒作品詳細

矢田部PD(司会):上映前の舞台挨拶で脚本のお話をされた時に、本当はライトなものでいこうと思ったけど、このようなお話を描くにあたってはやっぱりエンタメではできないな、という風におっしゃったんですけど。そもそも、こういう事件に端を発する、トラウマと言いますか、人生を清算するような物語を発想されたのはどういった背景があったのか、というところから、監督にお伺いできますか?

高橋賢成監督:はい、二つだけ先に。お客様に、本当に最後まで観ていただきまして、ありがとうございました。あと、音響スタッフの方、本当にすみませんでした。ということだけ先に(笑)。

矢田部PD:(入場時に)マイクを蹴ってしまい(笑)。

高橋賢成監督:本当に申し訳ございませんでした。悪意は全くございません。

作品のきっかけですよね。脚本を書いていた時は今ほど、今、#MeTooの運動だったりとかTime’s Upとかそういうのはあまり出てきていなかったんですけれど、脚本を書き終えたタイミングと同じぐらいの時に、そういう運動が端を発して盛り上がってきました。それが撮影に対して、テンションがすごいプラスの方向に、こういう社会的ムーブメントと一緒に、こういったことはどうしても許せないっていう気持ちが撮影に影響しました。ただ、きっかけというのは、なんだろう、完全にこの僕の個人的な、と言うのですかね、僕の今まで受けた教育、なのかもしれないんですけれど、やってはいけないこと、人として、本当に、ちょっととんでもないことを言ってしまうかもしれないんですけど、作品観られた方、主人公の劇中の行動に対しては、いいと思っています、僕の中では。主人公の行動は僕の中では理解できる行動なんだけれども、世の中でどうしてもやっちゃいけないことの一番が、僕は性犯罪だと思っています。魂の殺人っていう言い換え方もされるぐらいですから。それを題材にした作品をいずれは撮りたいってずっと思ってたし、僕がずっと撮ってきた短編とか中編の作品とかもそういうエッセンスがまじった部分はあったので、どうしてもこういう題材から、男側の立場からこういう題材に真正面からぶつかりたいなっていう気持ちがずっと根っこにありました。それが芽を出したっていう感じです。

矢田部PD:ありがとうございます。名取さんは高橋監督のそのアイディアを聞いて、これはできるのかっていう、かなりチャレンジングなテーマであり、やりがいのある企画だったと思うんですけれども、どのように思われて参加されたんでしょう?

名取佳輝さん:そうですね、卒業制作という制約から、かなり大きな撮影となっていて、その一番最初に彼が企画していた、白紙になってしまったものなんですけれども、これは手に負えるのかっていうものでして。改めて方向転換して、その企画自体にはすごい同感をして、やっぱり、卒業制作だけどやれるんだぞっていうのを見せたいっていう想いもあったので、頑張って工夫してやっていきましたね。

矢田部PD:ありがとうございます。阿部さんは大役でいらっしゃるわけですけれども、大役でかつ難役であったと思うんですけれども、ちょっと月並みな質問になってしまうんですが、どのように役作りに取り組まれたでしょうか?

阿部倫士さん:役作りという点ではすごい、苦労はしましたね。撮影中になってもまだ、高校生時代の辺りはまだ定着してないみたいな感じがありまして。定着し始めたのが本当に、刑務所を出た後のあの状態からようやくでした。そのヒロシという役の、大枠だけは高校生時代に掴んでいたんですけど、深い部分はまだ見えてなくて、ようやくその刑務所時代から掴み出しましたね。

矢田部PD:そして、佐藤さんは理恵役をやられて、この男性陣のスタッフの中で女性でいらっしゃったわけですけれども、#MeTooというものが始まっていた時が撮影中だったという風なお話の中でどのような想いでこの映画に向かわれていましたでしょうか?

佐藤有紗さん:シリアスな内容ですし、私もすごく難しいな、この役は、と思いながらやっていて、ヒロシ目線の12年間っていうのは描かれてるんですけども、理恵はその悲劇となる暴行事件があってからそれからどうなってっていうのは描かれてなかったので、自分の中でその、工夫して、考えて、理恵がどのような人間関係をその後に築いたのかとか、人に対しての信用をどうやって取り戻したのか、旦那さんとどう出会ったのかっていうのは自分の中で考えながら演じるようにしました。

矢田部PD:奥田さんの場合はどのようなアプローチと言いますか、髪の色とか色々あったと思うんですけれども、厳しい役にどのようにして向かわれましたでしょうか?

奥田誠也さん:そうですね、(全部カットしたとドッキリで監督に言われたので)映っててよかったなと思ったのと(笑)、でも、佐藤達也っていう役をやるにあたって、外見から金髪にして、っていうところから入りました。普段、日常生活では体験しない、暴行であったり、瓶ビールでどつかれるのもそうですし体験したことがないものを演じるっていうことにあたって、佐藤達也っていうのを客観的に追い求めていくうちに、どこか、正直、くそ野郎みたいな役ですけど、どこかしら、自分との共通点も、演じていくうちに見つかったりして、そういうのが自分の中で演じる上ですごく面白いなって思ったところではありましたね。

矢田部PD:奥田さんはすごく明るい好青年。よく彼を佐藤達也役に起用されましたね。監督。実際と全然違いますよね。

高橋賢成監督:そうですね。今回のキャスティングは割と見た目から入って作ったところもありますし、あとはその、脚本ができてからキャスティングの作業に入ったんですけど、キャスティングが決まってから、この人だったら、どういう台詞回しをするだろうかっていうのはまたそこでリライトをしたので、そこが結構うまくはまってくれたのかなとは思います。今日はいないですけど、山本健吾役の三森晟十朗と彼とのコントラストが絶妙に効いてくるかなっていう風に思っていましたね。実際は好青年ですけれども、非常に。

Q:渋谷のLOFT 9で行われた東京国際映画祭のプレビューショーを観に行って、高橋監督が登壇していて、すごい言動が面白くて、どんな映画を撮るんだろうと観に来たら、すごくおもしろかったです。その登壇した時に監督が、脚本執筆にかなりの時間をかけてたということを言われてたと思うんですけど、具体的にどのぐらいの期間かけて書かれたのか教えてください。

高橋賢成監督:すごいですね!本当にありがとうございます。脚本はですね、ちょうど4月から6月にかけて、よりエンターテイメントに近かった元になった作品は、白紙になりましたが、3か月以上かけて書きました。一回白紙になったので、6月のまた下旬から9月の、はっきり覚えてますけど、9月の25日まで脚本を書いたのがこの作品です。撮影開始が9月の26日でした。やっぱり、一番つらかったところは、自分が監督をするということはその時には決まっていたので、先に映像が頭の中に浮かんでから、それを文字に起こすって作業だったんですけれど、どうしても、浩と理恵とのやりとりだとか、最後のやりとりだとかはかなりの時間がかかりましたね。あそこだけでもう2週間、3週間ぐらいかかって、これ以上進めないなっていうところだったりがありました。時間の経過の描写とかはかなり苦しみましたね。1999年の時、4歳っていうのもあったので、その時代のその背景とか空気感みたいなのをまず掴む作業から入ったっていうところが、一番つらかった、つらかったし、ま、面白かったんですけど、つらかったですね。

Q:監督に聞きたいことはスコープサイズにした理由と音楽について。役者の皆様には泣く演技も結構あったと思いますが、どうやって涙を出したり工夫をしたのかを伺いたいです。

高橋賢成監督:ありがとうございます。まず画角ですね。シネマスコープにしたのは、僕がシネマスコープの画角がすごく好きだからです。人物の顔に寄っても画面いっぱいにならないだとか、空白を作れるのがやりがいがあるといいますか、配置のしがいがある。人物の構図もそうですけど真ん中に線をおいてそこで世界観を分けてとかそういう表現が僕は好きで、そういう映画も本当に好きなんです。今回上映時間が長い作品になるのでそういう画的な挑戦もしてみたかった。ということでシネマスコープのサイズを選びました。あの音に関してなんですけれども、別に他の作品を否定しているわけでもなくて、音楽ってともすればお客さんの感情というかお客さんがそこで観ているものを左右してしまいかねないっていうふうに思っています。それは浩と理恵が話し合う場面でも、すごい感動的な音楽をかけたら感動的なシーンになるかもしれないけれど、僕はあのシーンは単純なシーンではないと思っています。やっぱりお客さんが観て、お客さんが感じたものが答えになってほしいので音楽はつけませんでした。ラストシーンだけ音楽をかけたのは、そのまた逆で感情を左右したかったからラストシーンだけ音楽をつけました。

阿部倫士さん:ご質問ありがとうございます。涙のシーンで、泣こう泣こうっていう気持ちは特にありませんでした。撮影中は、浩が自分の中にいたような感覚はあったので、カメラが回ったら急に「ごめん」って言ってる最中に結構涙が出たって感じはありますね。ごめんなさい、上手く言えないですけどそんな感じです。

佐藤有紗さん:浩と再会したシーンの理恵が泣いてるシーン、あの話してるシーンは泣くって描写は台本にはなかったんですけど、そのシーンに自分の思い入れが結構強くて自然に涙がって感じでした。逆に、暴行されるシーンでは余裕がなくて、どちらかというと泣くシーンのよりそのシーンの方が難しかったです。

矢田部PD:達也はあまり泣かないかもしれませんけれども、折角ですので一番しんどかったシーンを教えていただければ。

奥田誠也さん:そうですね、暴行シーンが、有紗さんも言ってましたが、難しかったですね。三森さんが演じる山本健吾のの顔を見たときに、奥田誠也ならすぐに謝ってしまうけど、佐藤達也はそんなわけにはいかないんで、心を殺して演じていましたね。

撮影の話もしていいんですかね。

暴行シーンは現場も大変でしたが、終わってから音だけを録音するので、監督の家に夜中に呼ばれまして。マイクを持ってこられて、ワンルームの部屋で、6畳1間の部屋でここで「はい、どうぞ」って言われたんですけど、実際やってないし、やったこともないしっていう中で「いや、そんな声は出せない」みたいなこと言われて、夜中に監督の家で声だけ演じたのが大変だったなっていう思い出があります。

矢田部PD:えー、そろそろ時間がきてしまいました、皆さん、どうもありがとうございました。監督、あの今後の作品も含めて展望などもお聞かせいただけますでしょうか。

監督:どうしても言おうと思ってたことがありまして、僕はずっと東京国際映画祭にお客さんとして通ってきました。今日、この角度から矢田部さんを見ることができて、すごく嬉しいです。ここで、お客様の顔をこっちから見て、もう絶対にここで止まっちゃいけない、満足しちゃいけないなってすっごく思いました。次回作ももう準備は始まってるんですけども、とりあえずこの作品をですね、できればもうちょっと広い環境で色んな人に観てもらいたいっていう気持ちもございますので、その話も進めていきたいですし、次回作で、東京国際映画祭に帰ってきたいなってすごく思いました。よろしくお願いします。頑張りますので。応援のほど、よろしくお願いいたします。

《場内拍手》

矢田部PD:ありがとうございました。以上をもちましてQ&Aを終了したいと思います。皆様大きな大きな拍手をお送りください。